ホームページ2005.02の記事より

ブラックシネマ現在形。

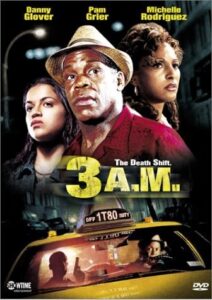

レンタルで観た『ヴァニシング・チェイス』

2001年製作。未公開。2004年10月DVD発売。

スパイク・リー製作。リー・デイヴィス脚本・監督、第一作。

原タイトル『午前三時』

夜の人びと。They live by night.

夜の都会には特有の放浪者が住みつく。

彼らはどこにも行かない。

彼らの安息の地はどこにもない。

ただ夜の街路を、居場所を持たないというそれだけの理由から、あてもなく彷徨いつづける。

二本の足で歩こうが、四つの車輪で走行しようが同じことだ。

彼らの一部は職業的なドライバーでもある。しかしその仕事は好んで選び取ったものではない。

むしろ強制された苦役だ。

ある種の人びとがその職につくのは、他に労働現場を選べなかった結果だ。

メーターで区切られる賃金労働。点から点へと移動する狭い孤独なボックス。

長時間はたらき重たい疲労とストレスを背負って、孤独だけをひとり持ち帰る。

眠らない街の眠れない労働者。

彼らを古典的な規定にしたがって、下層プロレタリアートと呼ぶこともできる。

彼らの日常は、つぎの詩のような不条理さに満ちあふれている。

夜の歓楽街の群衆の間隙から

酒に酔った一人の男がおれの車に乗ってきた

労働に蝕まれた皺だらけの醜い顔だ

おれはタクシーのハンドルを握り

バックミラーの鏡面から迫ってくる

男の貌に恐怖する

男は乗務員証のおれと同姓の

済州島生まれの〈梁〉だといった

ー梁石日「夢魔の彼方へ」

この不条理さはもちろん、一般市民の体験するものとは隔絶している。

夜の人びとを描いた作品には一定の密度がある。

ポール・シュレーダー=マーティン・スコセッシ=ロバート・デニーロの『タクシー・ドライバー』、梁石日の『タクシー狂躁曲』とその映画化である崔洋一の『月はどっちに出ている』、バーヴェル・ルンギンの『タクシー・ブルース』などに共通する方法意識。

激しく紋切り型に断定してしまえば、タクシー運転手という最下層労働の現場には当該社会の矛盾が凝縮集中してあらわれる。

この作品『ヴァニシング・チェイス』のように、とりわけ多民族社会の矛盾が突出してくる。

インド系の経営者によるタクシー会社は火の車。労働強化だけが生き延びる道だ。

プエルトリコ系のドライバーから容赦なく遅刻の罰金を取る。

アラブ系のドライバーはタクシー運転手連続殺人の何人目かの犠牲に。

彼の友人のアフリカ系ドライバーは次は自分の番かとおののいている。

ボスニア移民のドライバーは夜のニューヨークを走りながら、祖国で襲われた虐殺のフラッシュバックに苦しむ。

彼らを結びつけるのは、たとえば、チャイニーズ料理のテイクアウトにまぎれこんだゴキブリだ。

映画の前半は、いささか過剰なまでに多民族都市の問題を、息苦しいまでにぎゅうぎゅうに押しこむ。

メインになるのは、三人の主人公。

アフリカ系の中年男ハーシーとジョージィの恋物語が一番の主線だ。

これをダニー・グローヴァー(製作兼任)とパム・グリアが演じる。

流しの運転手と深夜食堂の女とのわびしい恋。

『ジャッキー・ブラウン』での復活から四年、『BONES ボーンズ』の時は気づかなかったけれど、かつてのブラックスプロイテーション・クイーンもすっかり貫禄のついてオバサンになってしまった。

ドラマの両翼に配されるのは、ボスニアで家族を殺されたラッシャ(セルゲイ・トリフォノヴッチ)と、プエルトリコ系のサルガド(ミッシェル・ロドリゲス)のエピソード。

『ガールファイト』でデビューしたロドリゲスはまだ演技が硬いが、このあと『ワイルド・スピード』『S.W.A.T.』と作品がつづ

く。

物語の後半は、その三人それぞれが避けられずに犯す殺人へと求心していく。

タクシーが映す社会の亀裂。

この作品の方法論は単純すぎるほど明快だ。

スコセッシが『タクシードライバー』で見事に自ら演じてみせたように、狂気の運転手のさらに上手をいく狂った客がいる。

それは個別の事象というより、夜の人びとが織りなす普遍の現象であるようだ。

梁石日の詩にある、同郷の「植民地人」を名乗ってドライバーを脅かす客は、濃霧につつまれた深夜の中央高速で

「このまま釜山港まで突っ走れ」と呪詛のような低声で命令する。

スコセッシの名シーンにしろ、梁石日の詩の一情景にしろ、夜の放浪者にとってはごく親しい風景なのだ。

『ヴァニシング・チェイス』に『タクシードライバー』のその名場面からの「引用」カットがいくつか紛れこんでくるのは当然だった。

この映画を、無理に分類すれば、犯罪サスペンスになるのだろう。

しかし『ヴァニシング・チェイス』というタイトルはあんまりだな。

たしかにカーチェイスみたいなシーンは、あることはある。それが見せ場なのかというとサギだろって感じになる。

娯楽映画の枠組のなかに最大限の社会的メッセージをこめるスパイク・リーの精神は健在だ。

少なくともリー自身の監督作『サマー・オブ・サム』みたいな半端な駄作よりもずっと熱い。

スパイク・リーが特出してグローヴァーとのかけあいを演じる場面もあるが、そこには、方向を見喪った作家リーの素顔が染み出ていたようだ。

これがラディカルな左翼ブラックシネマの現在か?

安物アクションのパッケージでレンタルされることも含めて。

『北米探偵小説論21』909-913p